大阪の下町文化を象徴する長屋がまた一つ解体されることになりました。大阪メトロによるリノベーション事業によって現代的に活かされたこの長屋の棟に取り付けられていた、特徴的な鬼瓦の文様とそこに込められた意味を探ることで、街と長屋のつながりを探れないか。

本記事では、大阪メトロが取り組む長屋リノベーション事業、レスキューした軒瓦の文様の意味、旧田辺〜阪南エリアに残る近代長屋の魅力を紹介します。

大阪メトロが手がけるリノベーション長屋とは

大阪市阿倍野区阪南町の長屋に大阪メトロが関わったことは、多くの注目を集めました。大阪メトロによるエリアリノベーション事業は、地域に残る古い建物を活かしてエリアの魅力を創出する取り組みとして2020年に始まりました。その一環として進められたのが「長屋リノベーション」です。

大阪メトロのリノベーション事例は昭和町や田辺など周辺地域で数多く展開されており、既存のストックを店舗や住居に再生するプロジェクトとして注目を浴びています。長屋の空間を活かしたカフェや工房は若い世代やクリエイターの拠点となり、地域に新しい賑わいを生み出しています。

今回対象となった阪南町の長屋は、昭和初期に建築された平屋建ての五軒続き。平屋でありながら非常に太い松の梁が使われており、美しく細工された欄間など、当時の大工技術や住宅の安全性に対する質の高さが伺えます。しかし、惜しくも解体の道をたどることに。

そこで建築部材を「古材レスキュー」して文化的な価値を考えてみようというのが今回の試みです。レスキューする部材はほんの小さなものですが、街と建物の歴史的な関係を読み解く取り組みです。果たして、模様は植物をモチーフにしたものでした。では、そこにはどのような意味があるのでしょうか?

古材レスキューした軒瓦の文様の意味とは

阪南町の解体予定現場でレスキューしたのは、下屋の切妻屋根の端に据えられた装飾瓦です。屋根の棟の端を止める瓦に装飾を施したものを鬼瓦(おにがわら)や巴瓦(ともがわら)と呼びますが、厄除けや火難除けの意味を込めて、寺社から町家・長屋まで幅広く普及しています。

今回の瓦は、伝統的な鬼面や獅子の意匠ではなく、洋風デザインの長屋に合わせた植物文様でした。調査の結果、このデザインは「ナツメヤシ」をモチーフとする可能性が高いことが分かりました。奈良文化財研究所のブログでも、ナツメヤシ文様が西アジアに起源を持ち、唐草模様として日本に伝わって社寺の建築部材に取り入れられ、やがて庶民の住宅にも広まったことが指摘されています。

ナツメヤシは西洋においては「生命の木」であり、生命力と繁栄を象徴するものとして古代から使われてきました。鬼瓦や鍾馗像が魔除けの役割を担ったのに対し、自然文様は「吉祥文様」として成長・子孫繁栄を願う意味を込めたものと考えられます。

本来はナツメヤシの木全体をモチーフにされたものが、葉として認識されてそれぞれの地域に土着していったものと考えられます。都市化が進む大阪において洋風建築の普及と合わせたアレンジがなされていたことも、昭和期の生活文化の多様性の一例として価値があります。

みなさんの近くでも軒下に鍾馗さんがいたり、沖縄ではシーサーが門口を守っていますね。阪南町のナツメヤシも家族や地域の安寧を祈る象徴として、そこで暮らす人々の街や家族への思いが表されたものといえます。

では、この長屋が建てられた昭和初期の大阪の郊外はどのようにできたのでしょうか?

近代長屋が残る昭和町(旧田辺)~阪南エリアの魅力

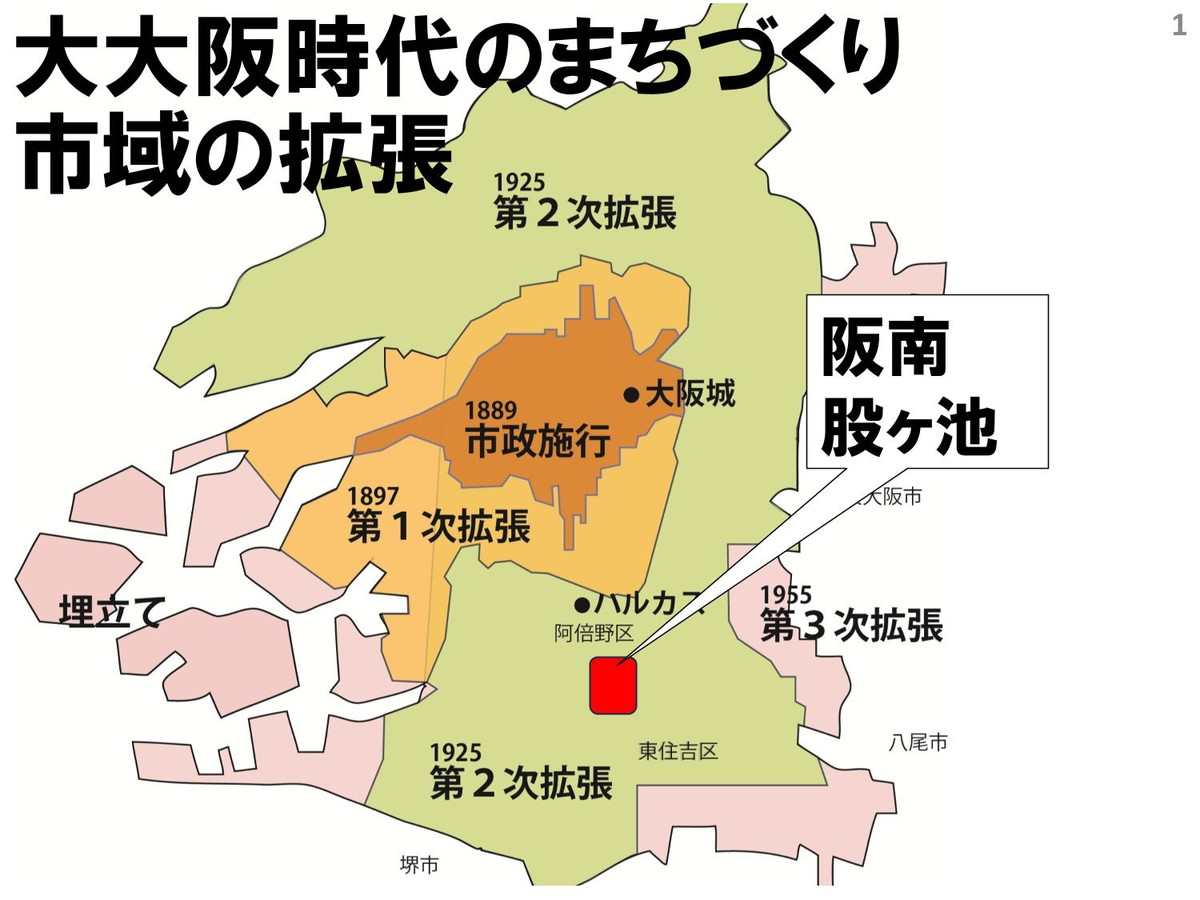

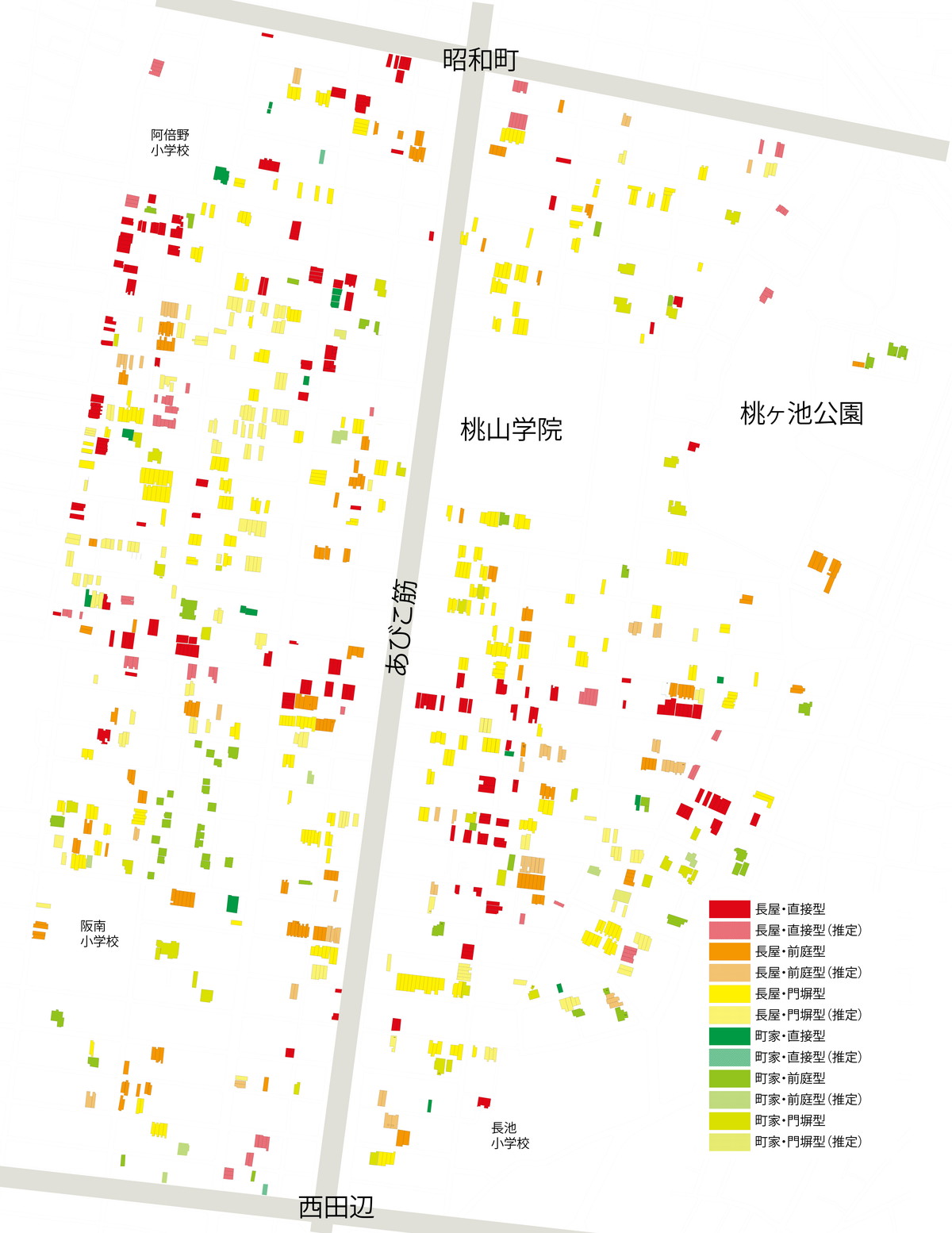

阪南町から昭和町にかけてのエリアは、大正13年に大阪市が推進した「阪南・股が池土地区画整理事業」によって形成された住宅地です。当時の関一市長のもとでアメニティを重視したまちづくりが行われ、町家の伝統様式を継承した質の高い木造長屋が整然と並びました。

地域の有志による調査(令和6年11月)によれば、この地域には現在も743戸の近代長屋が残存しており、推定を含めれば1000戸以上にのぼります。しかし2010年から2024年の間に2〜4割が消失し、特に「修景・保存価値の高い長屋」の半数以上が失われました。それでも、依然としてまちの景観や住環境を形づくる重要なストックであり、地域アイデンティティの核となっています。

住宅地としての魅力は、当初からの建築ルールに由来します。敷地の余白確保や建物間隔の設定によって密集が緩和されました。門塀型や前庭型の長屋では、玄関に至るまでのアプローチに前栽や坪庭が組み込まれ、住空間と街の親密な関係を築きました。住民同士の交流や子どもの遊び場として街路や前庭が使われ、家の外と内の境界が柔らかく、現代住宅が失いつつある、住まいと街の豊かな関係性が保たれてきたのです。

また、近代長屋は環境に適応した建築でもあり、在来工法や自然素材を用いて長寿命化を実現しました。用途の柔軟性も高く、近年ではカフェや工房などへのリノベーションが進み、地域に多様な交流と活気をもたらしています。

昭和町において2003年に寺西家長屋が保存・活用されてから、このエリアでは多くの長屋が様々な用途で活かされ、バイローカル運動とあいまって、エリアの魅力そのものを高めています。

まとめ

阪南町の長屋からレスキューされた軒瓦には、繁栄や安寧を願う文様が込められていました。この小さな取り組みにより街と建物が築いてきた関係を記号として読み解くことができました。

近代長屋が残る旧田辺〜阪南エリア、さらには大阪の周縁部の営みや魅力を生かし、リノベーションを通じて新しいまちの姿を追い続けることが、これからの地域に求められる行動といえるでしょう。