阿倍野区で不動産仲介を営む丸順不動産が昨年創業100周年を迎えました。その歩みを紐解くとは、大阪のまちづくりと不動産業界の100年とシンクロしています。

その歴史を紹介するシンポジウムが2025年3月8日に開催されました。その様子を収録したユーチューブを、当日使用された画像と合わせてご覧ください。さらに詳しい内容は同日出版された「丸順不動産のまちづくり」で読むことができます(絶賛販売中)。

シンポジウムの司会は代表の小山隆輝氏の長女でジャーナリストの小山美砂さんがつとめ、三世代の物語をつむぐ形で進行、折々にゲストが登場して当時の様子をコメント、不動産にまつわる専門的な内容は四天王寺大学准教授の阪西洋一さんが随所で解説し、3世代にわたる歴史を興味深く知ることができました。

シンポジウムの内容をダイジェストでご紹介

初代の小山隆平氏は現在の葛城市で生まれ、多くの事業に挑戦しましたが最終的に宅地建物取引業を始め、1924年に城東区に「小山商店」を開業します。

その頃の不動産業界は、明治政府による廃藩置県を経て初めて「不動産」という言葉が生まれ、個人が所有する時代が始まりました。

小山商店が「丸順」と改名し移転した東住吉区山坂の周辺は、「大大阪」時代を迎えて急増する人口を受け入れる郊外田園住宅地としてして土地区画整理事業が進み、そこに長屋が立ち並んでいきます。

この長屋の価値について、ズームで参加したゲストの藤原玄明さんからお話がありました。

法政大学で都市の歴史を専攻、修士論文の研究のため昭和町を訪れた藤原さんは路上で小山さんによびとめられ長屋見学会に参加することに。今は、都市の歴史のメディア化する事業に取り組んでいます。

都市化が進む中で不動産の取引も活発になり、一方で無許可業者が横行したようです。初代・隆平氏は不動産仲介の確立にむけて組織づくりに奔走、昭和16年に田辺不動産仲介業組合を結成、副組合長に就任しますがやがて日本は戦争に突き進み敗戦を迎えます。

焼け野原となり戦後復興の中で不動産需要が高まる一方、大阪の不動産仲介業者は3分の1に激減していました。適切な不動産仲介が求められ、隆平は全日本不動産協会の立ち上げに尽力、そして1952年に宅地建物取引業法が制定されます。

やがて日本は高度経済成長時代を迎えます。年率10%の経済成長1%以上の人口増加を記録、公営住宅、学校、公園、企業の支店用地などの土地需要が急増しました。

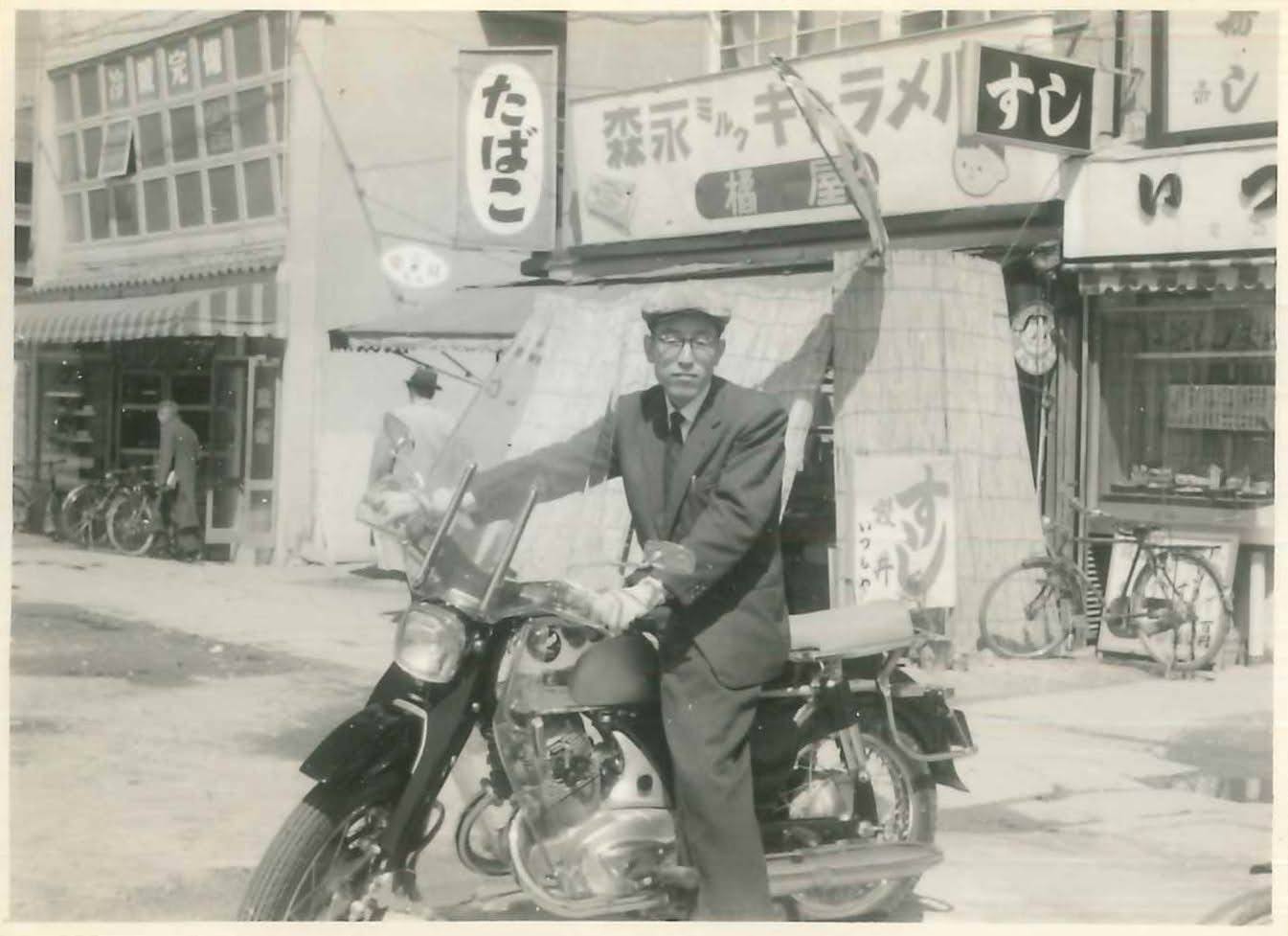

丸順不動産の二代目良隆氏は関西大学法学部に通いながら家業を手伝い始め、地主に日参し土地の手当てに奔走します。そして、1963年には三代目隆輝が誕生。

活況を呈する大阪市内の商店街の様子を、良隆氏と親交のあった地元の山村勇さんが語ってくださいました。

大阪万博の頃丸順不動産は自社ビルを新築し、大いに栄えましたがオイルショックを境に低成長時代に入ります。

この時期、不動産業界に訪れた大きな転機について阪西さんが解説、それは近畿レインズの稼働による不動産流通の自由化です。良隆は地域への回帰と独自の生き残りの道を隆輝氏に託しました。この頃、近畿大学法学部に通っていた隆輝も家業を手伝い始めていました。

不動産バブルは崩壊し、不動産会社の倒産が相次ぎ、経済の低迷が長引きます。

その当時の不動産仲介業の厳しい状況をゲストの城戸総一郎さんにお話しいただきました。東大阪の地域に徹底して密着する城戸産業の代表として、数々の修羅場を乗り切ってこられました。

阪神淡路大震災が発生し社会の価値観が大きく変化し、生産年齢人口の減少が始まり、丸順不動産の地元の商店街も活気を失いました。そんな中、理容店の店主の一言で隆輝に転機が訪れます。

さらに、隆輝は新聞記事に目を留めます。それは、昭和町で昭和初期の長屋を持つ寺西さんが保存を決断し、全国初の登録文化財に指定されたという内容でした。

隆輝は見学会に参加、飲食店として活用されることになった長屋の仲介を担うことになります。

長屋活用に詳し連建築舎の伴現太さんが寺西長屋が保存され活用された意味についてお話をしました。

長屋の魅力を引き出すことに目覚めた隆輝は、とある物件の仲介の機会を得ます。多くの困難が待ち受けていましたが粘り強く調整を重ね、ついに金魚カフェは2005年にオープンします。

自信を深めた隆輝は、その後堰を切ったように次々と長屋再生を手掛けていきます。

さらに、古いビルを小さな区画で貸したり、文化住宅をセルフリノベーションしたり、さらに等価交換方式によるコーポラティブ住宅といったコンサルティングを、昭和町エリア一体で次々展開していきました。

この頃、エリア内にある建物再生の取り組みは、他のまちでも進んでいました。隆輝は足を運び、積極的に交流し見分を広げました。

その地区の一つ、長野県善光寺門前でエリアリノベーションを手掛ける株式会社MYROOM代表の倉石智典さんがゲストで登場、倉石さんのからみた丸順不動産の取り組みについてコメントをいただきました。

手掛けた物件が点から面へと広がる中で、「お店を増やすことが本質では無く「上質な下町」を維持しながら、住む人や働く人など街の担い手を増やすことが大切ではないか。」との考えに行き着きます。

仲間と昭和なまちのバイローカルという運動も始めました。住民が身近なお店を使うことがエリアの持続可能性につながると考えました。結果的に住民のまちへの愛着も高まり、このまちで商いをしたい人も増えました。昭和なまちで新規出店した小規模事業者は50件を超えました。

不動産的な視点でエリアを限定した地域再生を進める丸順不動産の取り組みが表彰を受けることになりました。それは、祖父が立ち上げに関わった、全国宅地建物取引業協会連合会からのオファーでした。

その時の趣旨や様子を全国宅地建物取引業協会連合会の不動産総合研究所の岡崎卓也さんからお話いただきました

丸順不動産の実践活動はいろんな場面で紹介されるようになり、隆輝は忙しい合間をぬって、講師役、雑誌取材、見学に奔走します。

初代は不動産仲介の礎を築き、二代目は地域のインフラづくりに奔走し、三代目はストックを活かした地域の再生に挑みました。社会の中で不動産に求められた課題に答えながら、戦争、バブル、低成長という逆風も乗り切り、バトンをつないだ100年でした。

最後に大阪公立大学の嘉名光一先生から、大大阪時代の田園住宅地のビジョンの紹介を交えて、次の100年への期待をこめたビデオメッセージが映し出され、長男の隆太郎氏、そして隆輝氏からのお礼のご挨拶で締めくくりました。

シンポジウムの収録内容はこちらから

収録はホームビデオで行ったため画像が少々粗いですが、ぜひご覧ください。その際に、映し出されたパワーポイント画像を下記に添付していますので、あわせてご覧ください。

シンポジウムの様子は こちらから

パワーポイントデータは こちらから

また、書籍『丸順不動産のまちづくり 大阪-昭和町と歩んだ100年史』は、長女の小山美砂さんが2代目良隆氏、3代目隆輝氏から聞き取った内容が書かれています。こちらからお買い求めください。

著者:小山隆輝(丸順不動産3代目社長)、小山美砂 、A5版・106頁、定価1000円(税込)+送料

パーティーの会場に使われた長屋のお店、コトコトきっちん

シンポジウム会場は、昭和の初めの趣が残る桃ヶ池長屋をリノベーションした飲食店の2階を使用しました。そして、1階でパーティーが開催されました。

コトコトきっちん 阿倍野区桃ヶ池町2-11-20