高価な物ではないけど他で代替がきかない、思い出の器やお気に入りのお皿が割れたり欠けたりした時に、金継ぎで直すのが最も有効です。

単に直るだけでなく、新しい作品としても生まれ変わります。でも、費用はどのくらいかかるの?自分で直せるの?

金継ぎ教室に実際に通った60過ぎの男性の体験をお読みいただき、ぜひ参考になさってください。(前半の写真は筆者が直したもので、先生の手直しは最後に紹介しています。) ※記事の内容は令和7年5月現在です。

私が金継ぎを始めた理由

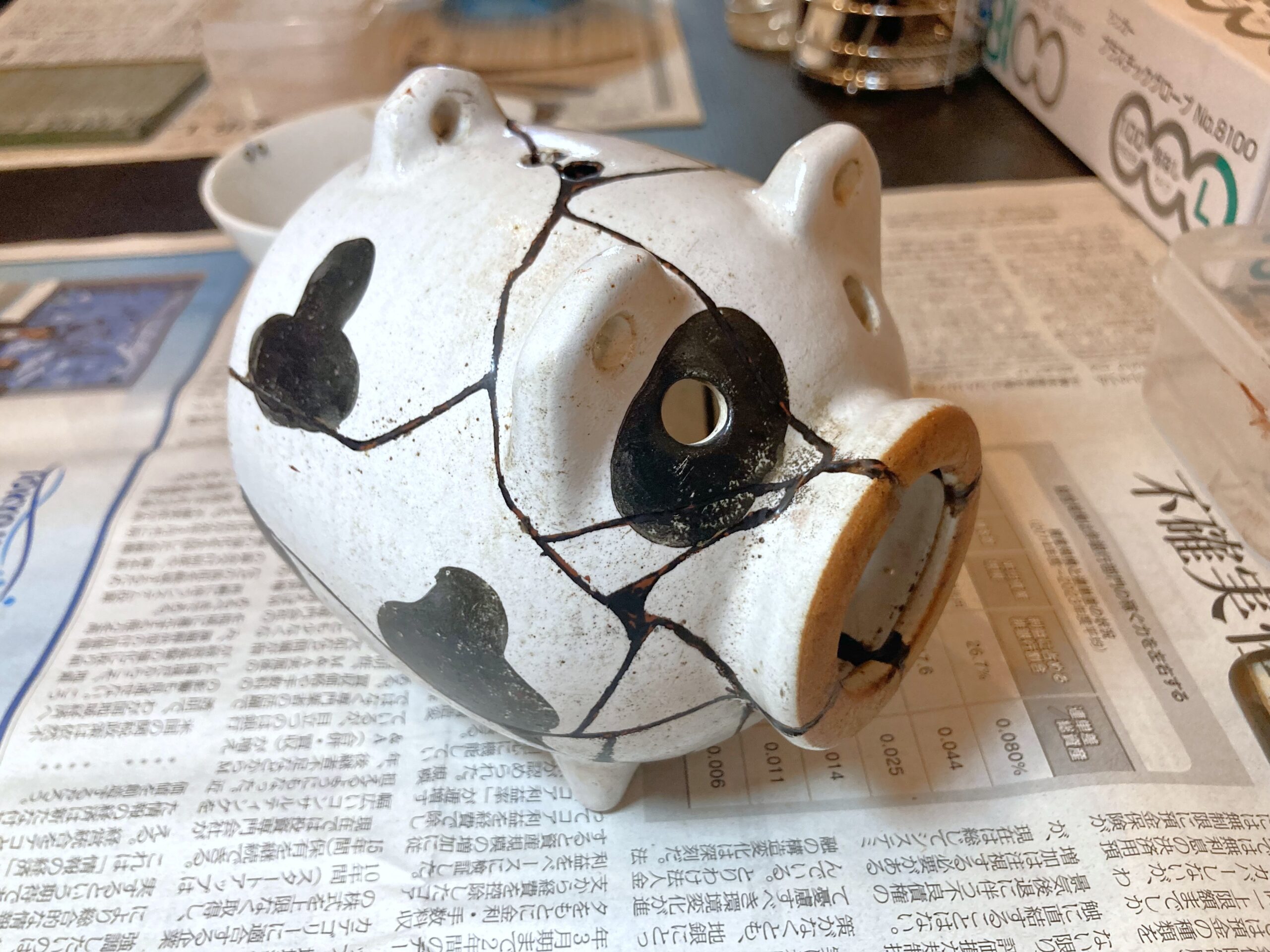

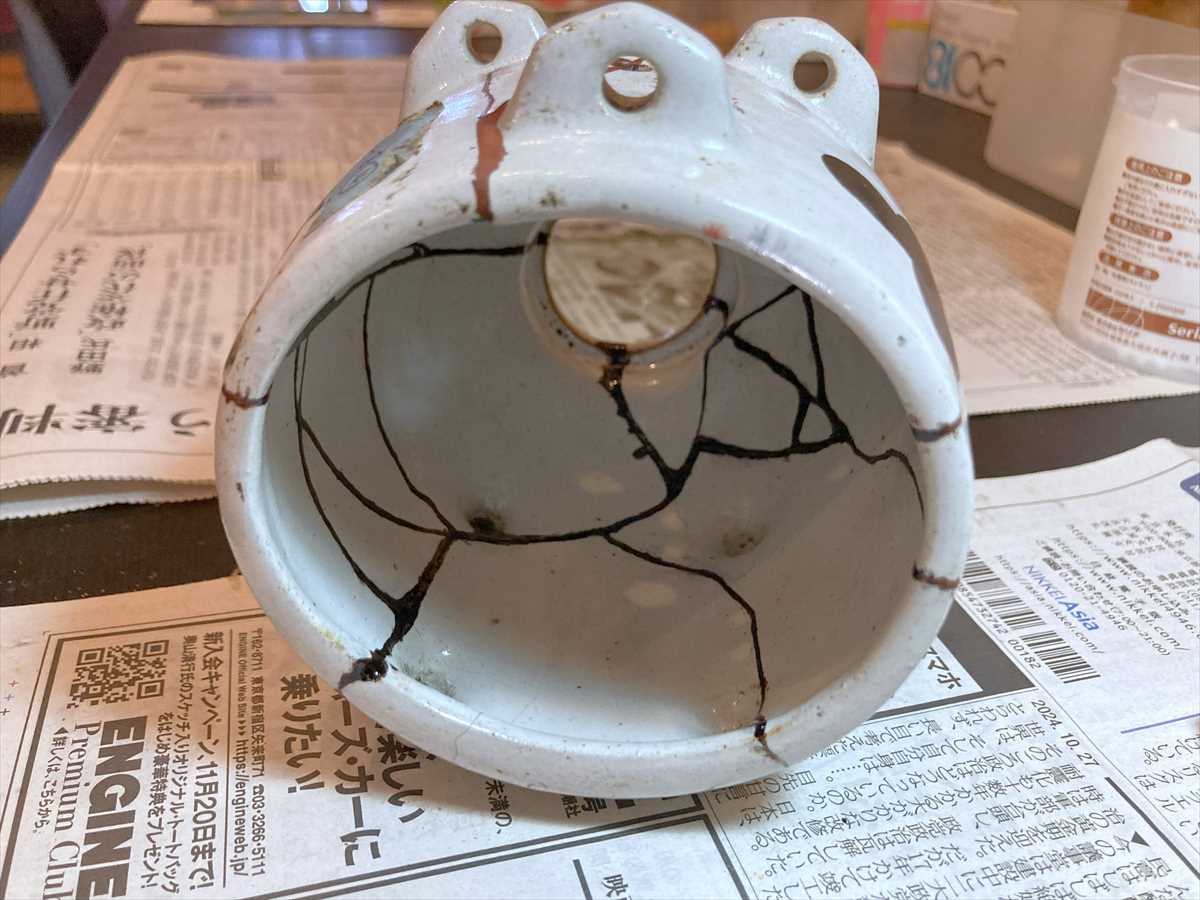

娘がお小遣いで買った蚊遣り牛(かやりうし)を割ってしまい成形はしたものの残念な姿となり、ずっと申し訳ない気持ちを引きずっていたところ、近所に教室ができたことが金継ぎを始めたきっかけです。

通ってみると、酒器の欠けやヒビも直せることに気づきました。思い入れがあって日常的にも何とか使っている品々です。

まったく素人の男性が一年通って6つの器を再生。仕上げの方法も金粉に限らず多彩であることも知りました。

では、私がどのように教室に通い、どのような金継ぎを体験したのかご紹介します。

私が金継ぎしたもの

陶製の蚊遣り牛はバラバラに割れて、自分で紙粘土などで成形を行いましたが接合部がガタガタで一部に穴も開いたままでした。

ぐい飲みは、知人の陶芸家からの頂き物と旅先で購入し2品。さらに、結婚式の引き出物の陶製ビアグラスと焼酎用の焼き物グラス。いずれも縁の欠けた部分に気を付けながら、日常的に使っていました。

教室に通い始めてから、妻が大切にしていた盛器を落として粉々に。欠け

これら6品を順次直していきました。

金継ぎ教室の様子

教室に通う方は私以外はほぼ女性で男性も私含めて2名、男性もぜひ!それぞれ陶製や焼き物のお皿のほか、細かなデザインが施されたガラス製の平皿やワイングラスも持ち込んでおられました。

ちなみに、花器など常時水を張る容器や、直火にあてる土鍋などはさすがの漆も対応が難しいとのこと。

また、金継ぎで補修した器は高温で攪拌される食洗器は避けた方がよく、また金や銅など金属の粉で仕上げた場合は電子レンジは不可、それ以外でも高温となるため使用できませんのでご注意ください。

金継ぎで何が生まれ変わるのか

金継ぎは、漆を用いて、陶器やガラスの割れをつなぎ、欠けを埋め、使用に耐えられるよう再生するものです。そして、継いだ部分に新しい意匠が加わります。

つまり、思い入れのある特別な品を修理し、しかも独自のアート作品となり使い続けることができます。

さらに、金継ぎし命を吹き込む手作業の様々な行程は、心落ち着くひと時ともなります。

金継ぎの工程

直す対象により工程や使用する道具は異なります。私が持ち込んだ酒器などを直すために学んだ工程は次のような内容です。

① ビニル手袋をする(漆でかぶれないように)。

② 漆が付かないようにテーピングを行う。(釉薬が掛かっていない箇所のみ)

③ 割れ面を整える。

割れや欠けた面をサンドペーパーで清掃し、「生漆(きうるし)」をテレピン油で薄めて割れ面に塗りティッシュで拭く。生漆は漆の木から出てくる樹液をろ過したもの。貴重です。

※教室では汚れ落としにテレピン油とアルコールを用います。テレピン油は松脂(まつやに)を蒸留した自然の溶剤で漆を薄めるために使用します。

④ 小麦粉と水を混ぜてから生漆を混ぜた「麦漆」を割れ面に塗って接着します。

⑤ 砥の粉と水に生漆を混ぜて練った「さび漆」で欠けた部分を埋めます。

⑥ ⑤を乾燥させたら、耐水ペーパーに水を付けて研ぎ(水研ぎ)形を整える。

不要な部分はデザインカッターで削り取る。この水研ぎは金継ぎに欠かせない工程です。

⑦ 黒呂色(くろろいろ)の漆で中塗りを行い、乾いたら研ぐ作業を3~4回繰り返す。

⑧ 仕上げは色漆(生漆に顔料などで着色)や、漆の上から粉を蒔(ま)く。

筆者が使った色漆は青と白、粉は銅、真鍮、錫です。金継ぎと言えば金や銀の粉がポピュラーですが値もはります。器の色や素材に応じて仕上げを選ぶのも金継ぎの面白さと言えます。

ところで、漆が硬化するには一定の湿度(70~80%)と温度(25~30度)が必要です。空気が乾燥していては漆は固まりません。教室では漆塗りのあと預かって保湿をしてくれ、それも費用に含まれています。

大阪・阿倍野のKintsugi Kでの学びや体験

・本漆を使った本格的な金継ぎ教室ですが、初めてでもまったく心配はいりません。

・1回の教室で生徒は最大4名、作業しながらマンツーマンで指導してくれます。

・直したいものを生徒が持参します。素のお箸を購入し漆塗りを施す方もおられます。

・教室では筆以外の必要な道具は受講料に含まれます(最初に筆2種類を購入(1,200円))

※漆、粉、油、サンドペーパー、手袋、カッターナイフ、ヘラ、ガラス版など)

※金と銀の粉は実費での購入となります

・料金は月謝制、月の回数は毎月決まる教室の日程から選択し自分のペースで通う

小さな欠けなら5~6回、割れが複雑なら8~10回程度の通いとなります

・月謝は、月2回9,000円、3回12,000円、4回15,000(令和7年12月現在)

・各地のイベントで体験教室も実施、簡易金継ぎで体験できる、教室の見学もできます。

Kintsugi Kについて

・主宰 金継ぎ師 kyokokaji

・場所 阿倍野区昭和町5-11-3

・ご連絡 https://www.instagram.com/kyokokaji_kintsugi/

・修理の依頼 https://www.instagram.com/stories/highlights/17974418816534394/

こちらは先生の作品です。