2023年、南海なんば駅前の「なんば広場」の整備にあわせて、白い女性像「平和祈念の像」が御堂筋の方角を示すように再設置された。1953年に建立されたこの像には、「朗風(ろうふう)」の題字が刻まれ、平和を願う思いとあわせて、大阪の都市美への期待が込められている。

ところで、像の保存・再設置にあたりその寄贈者や背景について調べたが詳しく知る人はいなかった。そのため、台座に記された情報をもとに調べを進めるうちに、戦後大阪の文化復興に深く関わった一人の画商、美津島徳蔵氏(1909–1997)を知ることとなった。

調べを進めると、美津島徳蔵氏(本名は水嶋徳蔵、美交社では藤川と名乗る)は、御堂筋や堺筋沿いで美交社やフジカワ画廊を営み、日本における画商という職能を国際的に確立した人物であることがわかった。

戦後の外貨不足期には、政府の依頼にこたえて欧米の一流画商からの信用を獲得し国内の美術品を売却、外貨を獲得する実務を担う一方、不足する画材を輸入し画家に供給している。さらに、大阪市の美術行政においても、山本發次郎コレクションの寄贈に関わり、個人としても近代美術館構想に多額の寄付を行っている。

しかし、美津島徳蔵について詳しくまとめられた書籍はなく、インターネットでも基本的な来歴以上の情報は得られなかった。そこで、フジカワ画廊の協力を得て、貴重な一時資料の提供をうけて文献や本人の回想資料を基に、美津島徳蔵氏の功績の記録をまとめたのが本書である。

一人の画商が、戦前戦後の日本および大阪の都市文化の形成に貢献した、知られざる事実が伝わると幸いである。

第1章 日本における画廊の発展とフジカワ画廊

近代日本における「画廊」という業態の成立は、19世紀末から20世紀初頭にかけての西洋美術受容とともに展開された。明治期以降、日本政府は殖産興業と文明開化を旗印に、教育制度や文化振興の一環として美術を政策的に導入したが、その多くは博覧会や学校教育を通じたものであり、美術市場の育成という観点は乏しかった。初期の美術商活動は骨董商や書画商が中心であり、個人収集家を相手にした売買が主流で、画商という業態はなかった。

大正末期に入ると、日本でもようやく欧州型の「画廊」に近い業態が姿を見せはじめる。「青樹社」が銀座で洋画商として商売を始め、「三越百貨店美術部」の美術展示と販売を組み合わせた業態は「近代的商業美術展示」の先駆けであった。また京都でも「三角堂」が洋画商として活動を始めている。「日動画廊」もいわゆる風呂敷画廊として活動を始めていた。

当時、フランス人のエルマン・デルスニスは「日仏芸術社」という画廊を開いて毎年のように絵を持ち込み展覧会を開催していたが、日本人が西洋の芸術作品を蒐集する手段は限られた。そんな中、世界恐慌が起こり川崎造船が経営破綻、メインバンクの十五銀行も経営が悪化し、川崎造船の社主であった松方氏が所有する西洋画のコレクション約3千点が破産整理品として処分されることとなった。その中にゴッホやモネ、セザンヌの名品があった。元国家官僚で頭取を勤めていた入間野武雄氏のよびかけで日本の財界が購入、扱った画商として徳蔵氏は「青樹社」と「三角堂」の名前をあげている。

大阪における画廊の発展は、関西独自の商業文化と結びつきながら展開した。とりわけ、1930~40年代の髙島屋大阪店は関西における美術流通の中心的存在となった。

髙島屋は南画・日本画・洋画の展示即売会を積極的に開催した。南画では上島鳳山や矢野橋村、日本画では菊池契月・堂本印象、洋画では梅原龍三郎・安井曽太郎らの作品を取り扱い、地元の実業家や文化人層に美術鑑賞と購入の機会を提供した。

また、1930年代半ば以降に始めた「名家所蔵品展」や「関西新鋭画家展」などの企画展は、百貨店が信用を保証する形で作家・画商・購入者を結び、関西に「美術を買う文化」を定着させた。

そして、1936年に大阪・淀屋橋に「美交社」が開設された。

開設当初の美交社は専業画廊というよりも、作家の持ち込み作品を並べ展示販売するサロン的な雰囲気が強かった。しかし、「画廊」という呼称がまだ一般的でなかった時代に、独立した空間で絵画を展示し、販売するという先駆的な試みであった。また、百貨店の美術部が展示即売会の主流の時代に、民間の独立した画廊が作家と顧客を直接結びつける新しい形を模索したものであった。

展示は南画、日本画、洋画とジャンルを問わず行われ、矢野橋村や上島鳳山といった南画家、堂本印象・入江波光ら京都画壇の作家、さらに児島善三郎ら洋画家の小品も並んだと記録されている。

このように、作家・顧客・画商が百貨店の外で出会い、販売と展示が一体化した場は、当時の関西美術界において新しい挑戦であり、大阪における専業画廊の初期事例ということができる。

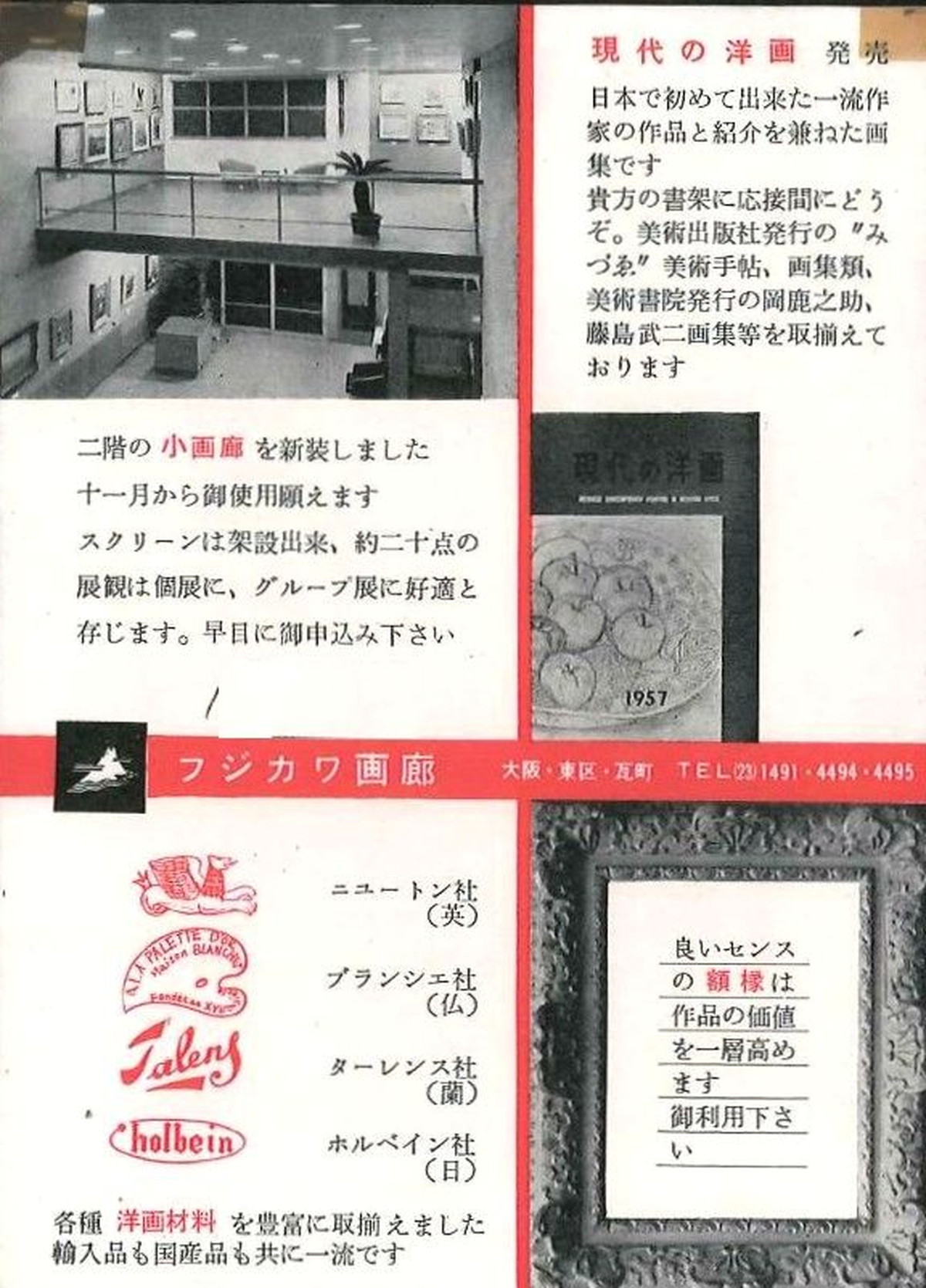

この経験は、戦後に美津島徳蔵氏が本格的な専業画廊「フジカワ画廊」へと発展させる際の基盤となった。フジカワ画廊は単なる展示即売ではなく、国内外の美術作品を収集・紹介し、画家との人的ネットワークを背景にした本格的なキュレーションと顧客サービスを組み合わせた空間を提供した。

また、フジカワ画廊は髙島屋美術部や純国産絵の具を誕生させた「月光荘」や、大阪市内の画廊と協力体制を築き、東京・大阪間の美術流通の促進、地域企業からの後援など、大阪の文化インフラとしての画廊経営を展開した。

さらに重要なのは、西洋画の紹介と取引において国際的な信頼を確立したという点にある。美術商の多くが国内市場にとどまっていた時代に、フジカワ画廊は、パリやニューヨークの画商と直取引を行い、山下新太郎ら文化人・画家と連携しながら展覧会と販売の統合的なモデルを構築した。

そして後述する国家の外貨獲得や大阪市の文化行政への貢献も併せて、美津島徳蔵氏が手がけた画廊ビジネスは、日本の美術市場における「専業画廊モデル」の礎となり、単なる美術の流通拠点を越えて、文化政策、都市構造、国際関係と結びついた総合的な取り組みとなっていく。

戦後は「文化国家として洋画商の団体を作ろう(徳蔵氏談)」と、25軒で「日本洋画商協同組合」を発足する。洋画商の歴史はここに始まった。

第2章 美交社の発足からフジカワ画廊へ

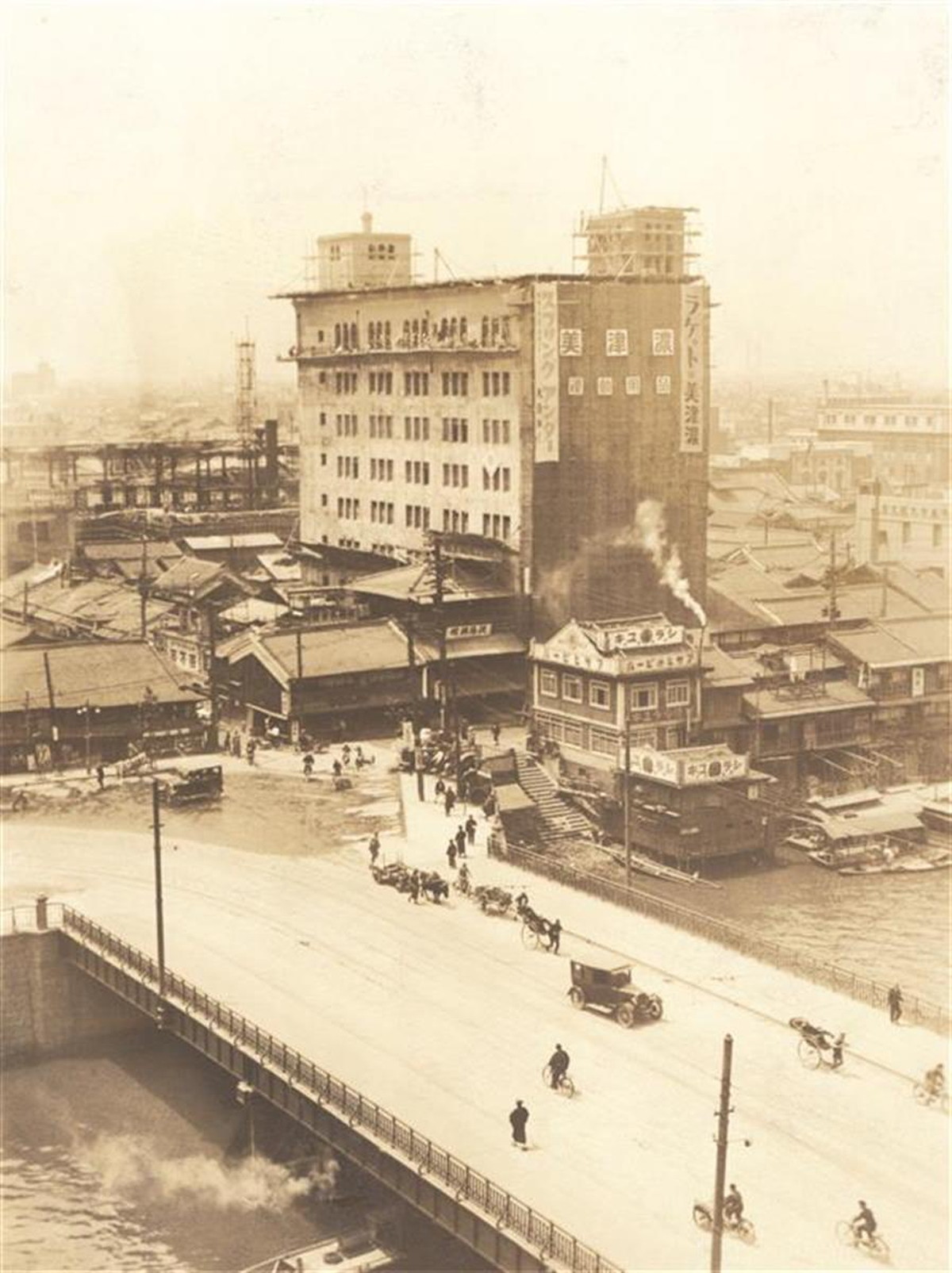

1936年に開設された美交社は、大阪・淀屋橋交差点南西角の「美津濃淀屋橋本店ビル」2階にあった。

このビルは1927年築、鉄筋コンクリート造・地上7階で、当時としては大阪で7番目の高層建築、商業ビル兼ショールームであった(写真提供:ミズノ株式会社)。そして、目の前では御堂筋の建設が進められ、大大阪時代を迎えていた。

「美交社」の設立者は、美津島徳蔵氏の兄の美津島一氏であった。すでに関東や欧州の美術動向にも一定の見識を持っており、作家と顧客を直接結ぶ場所が不足していると考え画商を志し、美術品を扱う独立事業の可能性を探っていた。しかし、当初は運営面で苦戦が続いた。

美津島徳蔵氏は27歳で兄を手伝う立場にあった。事務や展示設営、画材手配などの裏方業務を通じて、画商としての素養を磨いていった。兄に代わって顧客との応対を任されるようになると、商談の手腕を発揮し、たちまち経営の中核的存在となっていった。とくに大阪の実業家層に対しては、美津島徳蔵氏の誠実かつ几帳面な対応が信頼を呼び、顧客の拡大につながった。

その当時のことを「兄が美術商を志し、美交社を始めたころ、私はまだ手伝いのつもりであった。しかし作家や顧客とのやり取りを重ねるうち、次第に面白さと責任を感じるようになった」と述懐している。

1947年、徳蔵氏は独立し、新たに「フジカワ画廊」と名乗る。当初は川に姿を映す藤の花が見事になればなるほど頭を下げるこの花のようになりたいという思いで「フジカワ」という名をつけたが「名を大事にして戦後、文化国家として日本は発展するのなら、頭の下げ方が悪い私は逆に立派な仕事をして見上げてもらうよう富士山に川と書いてマークとしよう。」と語っている。かつて付き合いのあった仏蘭西人が発音しやすいようにと「Fujikawa」にしたという逸話もある。

その後、徳蔵氏は堺筋に自らの構想によるビル建設を決意し、大阪を代表する建築家の村野藤吾氏(1891–1984)に設計を依頼する。藤吾氏は都市景観と商業文化を結ぶ建築家として評され、大阪では千里阪急ホテル(1970年)、ホテル日航大阪(1982年)などが現存する。新歌舞伎座(1958年)は解体されたが跡地に建設されたホテルロイヤルクラシック大阪の設計を手掛けた隈研吾氏により象徴的な“唐破風”意匠が復元され、平和記念の像からその景観を見ることができる。

堺筋に建設した地上5階地下1階建のビルは、戦後日本における「専業画廊」の一つの到達点とされるフジカワ画廊の本拠地であり、展示機能、倉庫、接客空間などを一体にした文化複合施設としても注目された。美津島徳蔵氏は村野藤吾氏と喫茶店で模型を囲みながら、「画廊は絵を売るだけの箱ではなく、文化を育てる器でありたい」と語っている。

フジカワビルの完成時には、ブリジストン美術館の岩佐新氏、国立近代美術館の今泉篤男氏、大原美術館の藤田愼一郎氏、画家の梅原龍三郎氏、建築家の村野藤吾氏、彫刻家の清水多嘉示氏、三和銀行頭取の渡辺忠雄氏はじめ大阪財界の名士らが来訪し、祝辞や賛辞を残した。ビルは御堂筋・堺筋界隈に文化の街路を形成し、展示空間と建築の融合が「大阪における都市文化の中心拠点」として注目された。

その後、フジカワビルは、令和3年10月14日に国の登録有形文化財として正式に認定された。堺筋に面したファサードや内窓付きガラスブロック、螺旋階段や手すり、小さなバルコニーやグリルなどに村野作品らしいモダンかつ繊細な仕上げが随所に見られることが評価された。1~2階の旧画廊空間は改装されて老舗楽器店「丸一商店」が営業している。

こうして、美交社からフジカワ画廊への変遷は、単なる名称や場所の変化にとどまらず、画商としての美津島徳蔵氏の成長と、日本における現代画廊の発展過程を示すものであった。

第3章 戦後復興に果たした役割

第二次世界大戦の終戦を迎える直前の、1945年3月13日~8月14日に大阪は8度にわたりB-29による無差別焼夷弾爆撃を受けた。 焼失家屋約19万棟で市街地の35~40%に及び、死者だけでも約1万2千人(推計)に及んだ。難波、道頓堀、心斎橋一帯は焼失した。戦争が激化する中で、美交社は一時閉鎖を余儀なくされた。

戦時中の徳蔵氏の行動について、次のような逸話が残されている。

戦争前の昭和13年、岩井産業本社が火事になった際に徳蔵氏は火の中に飛び込んで消火活動を行っており、そのことを岩井雄二郎氏(元岩井産業社長)は坂野清夫氏に語っている。

また戦争末期、徳蔵氏は親交が深かった岡本の田村家(田村駒)に駆け付け、かろうじて焼け残った蔵の屋根に登って、燃えだした焼夷弾や木材を外に投げ出すなどの消火活動を行った。この危険を顧みない行動で一時失明するに至ったが、蓼科での療養を経て視力を回復した。また焼け出された田村家のために空いている洋館をあっせんしている。

一時失明した美津島は、蓼科での療養を経て視力を回復した。以後、長野県原村を第二の故郷とし、芸術家や建築家らと交流を重ねた。彫刻家清水多嘉示や建築家村野藤吾とは私設美術館や文化施設構想について語り合い、「地方における文化拠点」を模索した。

徳蔵氏は、無心で人のために行動し、恩義を大切にする人物であった。

1946年、徳蔵氏は再び画商としての道を歩むことを決意する。戦災により大阪市街は焦土と化し、かつてのミズノビルも機能を失っていたが、彼はそこを再出発の地とし、ミズノ側の理解を得て同ビル2階のスペースで画廊を再開した。戦後初の展示では、手に入る限りの国内作家の小品を並べ、「再建」と「祈り」の意味を込めた場とした。そして文化的インフラの再構築という社会的使命が待っていた。その一つにキャンバスや絵の具をはじめとする画材の不足という問題があった。

しかしその前に、徳蔵氏には外貨を獲得するために絵画を売却する役割が待っていた。その詳細は次章で紹介するが、その功績から画材の輸入を政府から許されることとなった。

輸入画材を直接仕入れるために、フランスのルフラン、ドイツのシュミンケ、日本国内の老舗である呉竹精昇堂などと個別に契約を交わし、自ら輸入通関手続きを担った。これにより、安井會太郎、児島善三郎、梅原龍三郎といった大家から日曜画家、画学生や若手画家たちに確かな画材を提供できるようになり、「美津島徳蔵さんのおかげで描き続けられた」と感謝の声が寄せられた。

また、フジカワ画廊を、作品を展示する場であると同時に、都市文化を体現する建築として位置づけ、展示会も自らが主導し、フランスの彫刻家ブルデルやザッキンなどの国際的展示を実現した。ブルデル展の開催は、戦後の混乱から立ち直りつつあった関西文化界に影響を与え、以降の海外作家展示の先鞭となった。

徳蔵氏はパンフレット作成や新聞社対応などの広報活動を自ら行い、作品の背景や作家の歩みを熱意をもって説明した。このような、画商自らが展示を企画し、販売と広報を統合するビジネススタイルは、現在の多くの独立系画廊の基本形となり、氏の行動は画商として先駆的な取り組みとなった。

第4章 日本の国益への功績

第二次世界大戦直後の日本は、インフレや復興財源不足、外貨不足に見舞われた。そこで、個人の純資産に対して、最高税率90%という累進課税「財産税」が行われた。戦前に大量の美術品を保有していた実業家や資産家は資産整理を迫られ、多くの美術品が現金化・海外売却される背景となった。

財産税は1回限りの臨時特別税として1946年に施行され、納付期限は1947年であったが高額美術品は評価が難しいため現物納付や低額査定が多く、美術品や骨董の市場放出は1950年代前半まで続いた。

さらに1949年の外国為替管理法により、外貨の獲得を目的とした「特定物資輸出」が奨励され、絹織物や真珠と並んで美術品もその対象となった。特に、銀行や財閥が戦前に保有していた西洋美術の名品や、日本の近代作家による作品が、外貨を得る手段として輸出される仕組みが整えられていった。

外貨獲得には海外売却が不可欠であったが、外貨は国家管理下にあり、高額美術品は「特定物資輸出」に指定され、関係省の許可が必要であった。そのため画商は、来歴整理や鑑定書作成、官庁折衝と輸出許可取得、海外商社との委託契約を担う必要があった。美術品の売却益は、直接画商や資産家が自由に使えるわけではなく、邦銀を通じて国家のドルプールに組み込まれる仕組みであった。徳蔵氏と同じ画商の福島繁太郎氏は通産省の若手官僚から国のためにと懇願され、販売に乗り出す。

まず、輸出第一号として米国サンフランシスコの画商Pearls氏にルソーの小品を売却することとなったが関税当局の真贋審査で贋物と判断され、怒った徳蔵氏が日本画壇連盟の名で訴えると迫り、結局贋物ではないことが判明し認可を得たという逸話が残されている。

1947-50年頃には 戦前に銀行・財閥が保有していたジャン=バティスト・カミーユ・コロー、カミーユ・ピサロ、モネの小作を売却、戦前から一定の評価があった松方コレクションのうち一部をフランス市場へ仲介するなどした。しかし、この段階では、信用は限定的で現地での真正証明や価格決定に慎重を要した。

ここで徳蔵氏は、「松方コレクション系」「和田家所蔵」「山本發次郎コレクション」といった欧米で知られた来歴をアピール、小型彫刻・中小の印象派作品を口火に直接フランスの画商と交渉し、輸送・保険・支払いまで責任を負い信用を獲得していった。

やがて、1955年、徳蔵氏は神戸の実業家・和田久左衛門が所蔵していたポール・ゴーギャンの名画《二人の女》をニューヨークのウィルデンスタイン・アンド・カンパニー(Wildenstein & Co.)という、歴史的なアートギャラリーおよびオークションハウスに売却することに成功する。ウィルデンスタインは1875年にフランスのパリで設立され、アメリカに拠点を移しニューヨークにも重要なギャラリーを構え、アート市場の重要なプレイヤーとして多くの著名な作品の売買を手がけていた。特に、ルノワール、モネ、セザンヌ、ゴッホなどの作品が多く取り扱い、その影響力は広範囲に及んでいた。

徳蔵氏はニューヨークのジュルジュ・ウイルデンスタインに「日本を助けると思って買ってほしい」と素人が撮った写真を送り、絵の状態の点数は私を信用してほしい、私の身分は日本の貿易商で調べてくれと手紙につづった。輸出入では買主は代金先払いとなるので、よほどの信用がないと買えない。それでも、相手がそれに応じたという逸話は、信頼と人格で商談を勝ち取った日本人画商の象徴として知られている。(写真:フジカワ画廊、「大阪を訪問されたウィルデンスタイン氏、右が美津島徳蔵氏、ユイスマン氏」)

この取引は、日本から西洋名画が本格的に輸出される先駆けとして海外美術市場でも注目され、日本側にはまとまったドルが還流した。フジカワ画廊は、作品の真正証明や輸出にかかる官庁との交渉を代行し、戦後の美術品輸出の実務モデルを示した。

その後、彼のもとには、ヨーロッパやアメリカの美術商からの依頼が絶えず、フジカワ画廊のブランドは国際的な信頼を勝ち得た。その根底には、確かな審美眼と真正保証への責任感、そして日本文化への誇りがあった。「絵は売ってしまえば終わりというものと違う。五年、十年たってその方が手放すのなら必ずうちにいただきたいという気持ちで売っている。また、そういうときが喜びなんです。(中略)刹那的な仕事ばかりやっていると、宣伝した、売った、売り逃げしたという感じで、自然に信用を落とします。」と語っている。

美津島徳蔵は、美術品を文化資産として捉え、流通を通じて国家の外貨獲得に貢献した。その活動は、戦後日本の美術流通の国際化と信用形成において重要な役割を果たした。

第5章 大阪市の文化行政への貢献

美津島徳蔵氏は、民間の画商としてのみならず、公共文化政策の裏側でも重要な役割を果たした。

1970年代の日本は貿易黒字解消を海外から迫られ、徳蔵氏は国の文化予算における「海外美術品購入枠」の創設を進言し、国立美術館が海外で体系的に購入する道を開いた。その際、旧知の官僚を通じて、戦後に稼いだドルに匹敵する500億円弱を希望するが、財政赤字の現状からその10分の1の予算が数年後に国立の美術館に予算配分され、近代フランス絵画などが公的コレクションとして収蔵された。これらの取り組みの功績により1989年フランス政府から芸術文化勲章コマンドールを、日本政府からは瑞宝章(三等)を受章した。

1983年には実業家・山本發次郎(1887–1951)の遺族(次男・清雄氏)が、墨蹟、染織品、絵画を含む約580~600点(佐伯祐三作品約40点を含む全574件)に及ぶコレクションを大阪市に一括寄贈した。この寄贈は、「大阪に近代・現代美術館を建設してほしい」という山本氏の意思を具体化する第一歩となった。

この寄贈に美津島徳蔵氏(フジカワ画廊)が関わった。徳蔵氏は山本家と長年の交流を持ち、コレクション整理や寄贈に際して相談役を務めたことをのちに回想している。また、美術館建設の実現を願い、自身も建設基金として1億円を寄付した。

寄贈直後の1983年、大阪市は「大阪市制百周年記念事業」の一環として近代美術館構想を発表し、美術館構想の原点として山本コレクションを位置づけた。その後、1988年に「近代美術館構想委員会」が設置され、1990年には美術館建設準備室が開設されるなど、行政による計画立案が本格化した。

この間にも、田中徳松から近代日本画19点、画商・高畠良朋による「高畠アートコレクション」131点の寄贈があり、収蔵品は年々充実していった。しかし、1990年代以降は財政難や行政課題の変化により、構想は長く停滞した。収蔵品は整理・保管が進められたものの、美術館建設の決定は先送りされた。

大阪市は山本コレクションを登録・目録化・保存管理しつつ、企画展や貸出を通じて活用した。美術館設立前から近隣施設での公開や巡回展を通じて、市民との接点が維持された。展示可能な環境が整うまでにも、20世紀前半の西洋絵画、日本画、現代美術などのジャンルが徐々に補強された。

美術館構想は、2016年、「公共による施設整備」と「PFI(コンセッション方式)による運営導入」が決定し、行政と民間の協働体制が整った。設計・財源・運営方式の詳細が詰められ、約40年の構想期間を経て、2022年2月2日、大阪中之島美術館が開館した。

美術館開館時には、構想以来の寄贈・寄託を含め総収蔵数は6,000点を超え、2015年以降の国内外への貸出は800件以上に及んだ。開館記念展「Hello! Super Collection」では、山本コレクションを核に、モディリアーニ、ローランサン、エルンスト、ダリ、バスキアなど約400点が展示され、長年の収蔵成果が示された。

第6章 なんば広場の平和祈念の像

なんば駅前に置かれた白い像の台座の正面には「朗風」と書かれている。

初代公選大阪市長近藤博夫氏による揮毫で、台座の反対側のレリーフには「平和祈念」と書かれ、寄贈者の名前には「美交社」、協賛者の名前と発案者として「日本都市美推進連盟」と記されている。この像は、1953(昭和28)年に南海なんば駅前に設置され、その後グリーン広場の整備に伴い植栽の中に「平和の塔・女神像」と並ぶように再設置された。

2008年に地元が発意し2022(令和4)年から工事が始まったなんば駅周辺道路空間再編事業により歩行者中心の広場として整備された際に、この像が生まれた経緯をふまえて広場と御堂筋の接点にあたる場所に、平和と共に大阪の都市美を願い、御堂筋(北)に向かって再設置された。

なんば広場は11月23日にオープンし、平和祈念の像の除幕式も行われた。株式会社フジカワ画廊の弥代郁夫氏も臨席されコメントを読み上げられた。今も多くの人々が像と一緒に記念撮影をしたり、像に設置された説明版をのぞきこむなどしている。

この像は、日本においてパブリックアートという言葉がまだ知られていない時代に、戦後大阪の復興とあわせて都市美の実現を志した当時の現役の洋画家有志の寄付により設置されたものであり、その実現に深く貢献したのが美津島徳蔵氏であった。

第2次世界大戦の終戦後、徳蔵氏は大阪の都市美の実現を志す当時の現役の洋画家有志の寄付をとりまとめ、彫刻家の吉田久継氏の協力を得て像を制作し、大阪市に寄贈したのだ。

像が寄贈されたときの詳細な記録はないが、弥代郁夫氏(株式会社フジカワ画廊)は当時の経緯を次のようにコメントしている。「平和祈念の像が設置されたのは1953(昭和28)年ですが、彫刻を手配するには数年の年月を必要と思われることから、終戦後に大阪に戻った美津島徳蔵氏が戦後大阪の復興とあわせて都市美の実現を志し、当時の現役の洋画家有志の寄付をとりまとめて、彫刻家の吉田久継氏の協力を得て、日本都市美推進連盟を立案者とし美交社が寄贈する形で実現したのではないか。」そしてその意をふまえて、御堂筋の南端であるなんば駅前に設置されたものと考えられる。

美交社は御堂筋の整備が進む最中に開設された。「画廊には作家が集まり様々な議論の一つに大阪の街づくり、とくに御堂筋に関心が高く寄せられ、大きい空間のある通りの角には、大彫刻を飾るべきだとか、樹間に彫刻を飾ることなど意見が交わされた。やがてそれが両側の企業の協力でペリカン型のゴミ箱の設置や花を飾ることにもなり、吉田久継さんの協力で彫刻も一点だけ御堂筋の南端の髙島屋デパート前に設置され今に残っている。」と徳蔵氏は像の経緯を述懐している。

大阪市が御堂筋彫刻ストリートを1992(平成4)年に始めたとき、美津島氏は「御堂筋都市美運動を讃えて~近代彫刻巨匠代表作展」(1992(平成4)年5月)を開催し、展覧会図録の中で御堂筋や大阪の都市美、平和記念の像のことに以下のように思いをつづっている。

さらに、「いよいよ今度、市長(当時西尾正也市長)のお声がかりで地元企業のご協力をお願いし、御堂筋の樹間に彫刻を飾り、国際都市のメーンストリートとして立派なものに整備されるとのこと、行政がリーダーシップにならねば都市美の成功はない。誠にもって嬉しい限りです。」。

像の作者の吉田久継氏(1888(明治21)年~1963(昭和38)年、本名は久次)は東京出身で東京美術学校(現東京芸大)を卒業している。1918(大正7)年文展に初入選、1920(大正9)年「霊光」で帝展特選となりのち帝展審査員を務めた。エッチングも手がけ、1929(昭和4)年洋風版画会創立に参加している。

なんば広場に再設置する際に建物の装飾や立体サインなどを手がける専門会社が像の修復に当たった。3Dスキャンによるデータ作成、材質調査分析(破砕試験+X線調査)、クラックや破損空洞部の調査が念入りに行われた結果、鉄筋で構成された骨組みにコンクリートを充填し、外皮はしっくい又はモルタル材料で造られていること、像は劣化が進んでおり、コンクリートと外皮との間に空洞が発生し雨水が溜まる等劣化が進みやすくなっていることがわかった。

慎重かつ根拠をもった補修方法を検討したうえで、次の修復まで長期間設置できることを考慮して劣化などが遅れるよう材料選定を行うなど、できる限り綺麗な状態でより長く次世代まで残せるようにとの考えで修復が行われた。

空洞部の充填や劣化部分などを素材に合った材料で補修を行うなど、外見では確認できない部分もしっかりと修繕されている。外皮の塗装は、下塗りには中性化防止、鉄筋の腐食・劣化防止、長寿命化(風雨、紫外線、凍害、等の防止含む)に効果をもつ塗料を使用し、上塗りには高耐久のフッ素樹脂塗料が使用された。

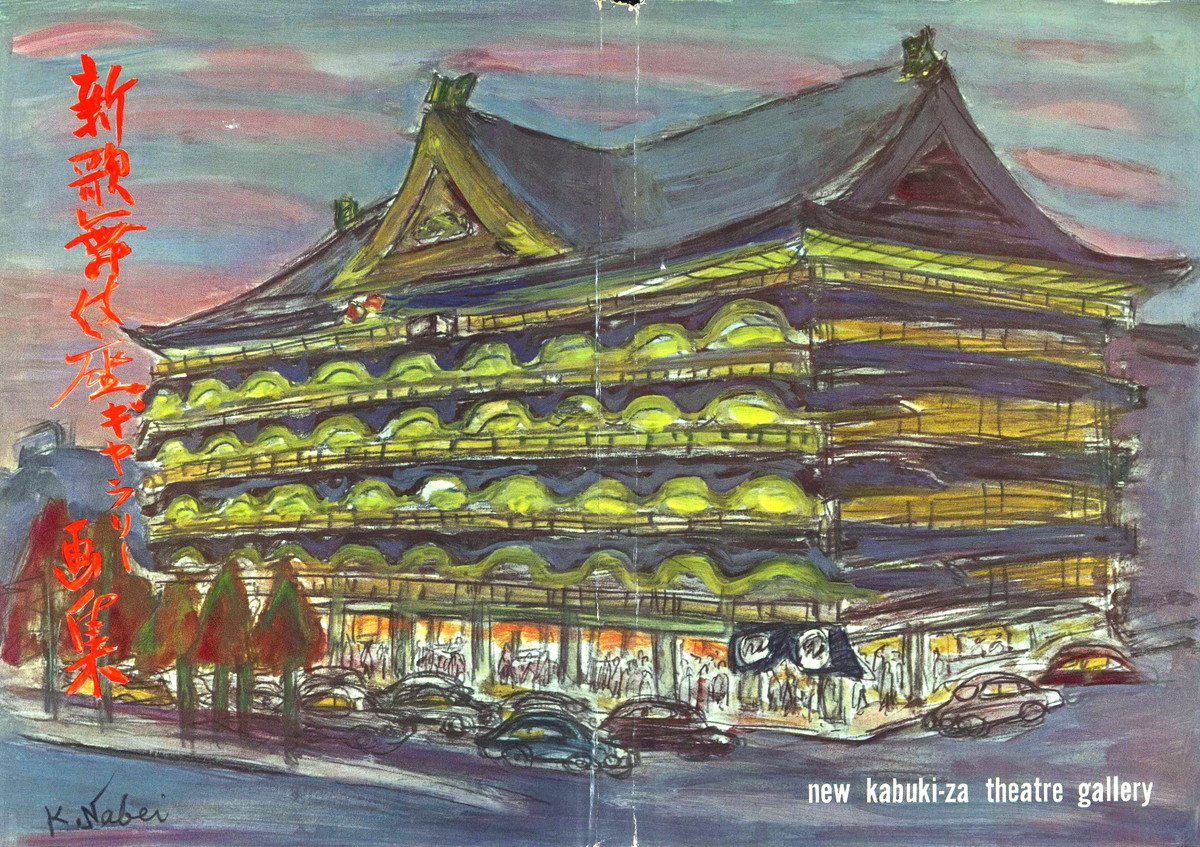

第7章 旧新歌舞伎座のギャラリー

第2章で、徳蔵氏と村野藤吾氏との関係、第5章では御堂筋との関係にふれたが、村野藤吾設計による旧新歌舞伎座は芸術と興行の融合を象徴する劇場として生まれ、その中には徳蔵氏が手がけたギャラリーが存在した。そして、大阪の芸能シーンを牽引した稀有な興行師と徳蔵氏との関りがあった。

興行師松尾國三氏は、明治32年に佐賀に生まれ(昭和59年逝去)、幼い頃から旅芝居の一座に参加、「旅回りの役者」で身を立て16歳で興行師として独立したとされる。

戦前は地方での歌舞伎・演劇などの興行を手がけ、特に大阪で興行活動を展開するなかで、芸能興行界を代表する松竹株式会社との関係を構築した。松竹からの依頼によって、「大阪歌舞伎座」の経営立て直しに参画、1954年に千土地興行株式会社を設立した。

松尾氏は千日前の劇場興行やレジャー事業を通じて実業家として歩み、奈良ドリームランドなどを運営した日本ドリーム観光株式会社、雅叙園観光株式会社をはじめ様々な会社の社長・会長職を務めた。また、社会的な貢献にも注力し1957年には 松尾育英会 を創設、経済的な理由で進学が困難な優秀な学生を支援するための奨学制度を設けている。

国際的な興行の舞台も手がけ、1956年には中国京劇団の招待、1960年の日米修好百年記念における歌舞伎の渡米公演などを実現し、興行を通じて文化交流にも寄与した。 1979年には松尾芸能振興財団も設立し、伝統ある劇場芸能の振興に尽力している。 松尾氏は芸能を通じて大阪の都市文化を支える使命感を抱き、戦後の復興期に「大阪ミナミにふさわしい本格的な劇場を再建したい」との念願から、旧新歌舞伎座の建設を発案した。1950年代以降、娯楽の嗜好は映画・テレビ・歌謡ショーなどへ移行しており、また当時の難波・千日前は映画館や寄席が立ち並び、商業と大衆芸能が交錯する地域であったが、松尾はこの地に芸術性と格式を備えた劇場を築くことを目指した。

昭和32(1957)年11月、村野・森建築事務所(村野藤吾設計)による設計と大林組による施工により着工された。昼夜三交代の工事と職人たちの努力により一年足らずの短期間で完成したことを松尾氏は「大阪人の精と魂を刻み込んだ建築」と称えた。

旧新歌舞伎座は1958(昭和33)年10月竣工、建物は鉄筋コンクリート造地上5階・地下2階建て、高さ32.7m、間口60m、奥行39.6m、延床面積11,080m2で、約1,900席(その後1600席)を有する大劇場であった。劇場として世界初のエスカレーターを導入、冷暖房設備や通気口にも和風の意匠を配するなど、機能性と情緒が融合していた。

旧新歌舞伎座は、村野藤吾氏が松尾氏の要望に応え、「歌舞伎にふさわしい桃山調」をテーマに設計した。外観は、御堂筋に面して唐破風を連ねた重層構成をとり、「二条城などをモデルに」桃山時代の城郭建築を思わせる壮麗な意匠である。

屋根棟飾りは彫刻家・辻晋堂の手によるもので、歌舞伎「暫(しばらく)」の隈取りをモチーフにした造形が取り入れられている。正面外壁の装飾や破風の曲線は、村野氏特有の柔らかさと動感を備え、近代構造の中に和の情感を融合させた。手摺支柱や把手には籐巻きが施され、細部まで温かみある素材感が追求された。

内部もまた、細部意匠の統一性が際立っていた。天井や照明、階段の格子には歌舞伎の定紋や伝統文様が取り入れられ、伝統とモダンの調和を図っている。棟飾り・格子・金具・装飾照明に至るまで職人技が生かされ、来館者が「建築そのものを観る」体験を得られる設計であった。

村野藤吾氏は「大衆の娯楽の場にも美と品格を」と語り、商業建築に芸術性を吹き込むことを志した。その結果、旧新歌舞伎座は「機能と美の融合」を体現した建築として評価され、今日も日本建築史上の代表作として位置づけられている。

運営面で松尾氏は「大衆の芸能と芸術の共生」を理念とし、歌舞伎での集客が難しくなる中で観客層の拡大と芸能の再生を意図し、歌舞伎・演劇・歌謡ショーを同じ舞台に載せるという独自の経営方針を貫いた。映画や歌謡界で人気を得たスター俳優・歌手を舞台の中心に据え、その芸名を冠して上演する座長公演の形式で美空ひばり、橋幸夫、五木ひろし、森進一、北島三郎といったスターが出演した。

こうして旧新歌舞伎座は、東京に偏る芸能文化に対し、大阪の気風を体現する総合劇場として「大阪から発信する娯楽と芸能の再生」をめざし、2009年6月末まで51年にわたり運営を続けた。そして、大阪ミナミの御堂筋に面し、向かいの高島屋大阪店とともに都市景観を形成したこの劇場は、戦後大阪の文化的象徴であり「市民の心に残る建築」として長く愛された。

劇場の閉鎖後、日本建築学会近畿支部は、旧新歌舞伎座を「商業的明快さと芸術性を兼備した村野の代表作」と高く評価し、建築文化財としての保存を社会的に要望、解体・新築時に外観の意匠が復元されたところである。

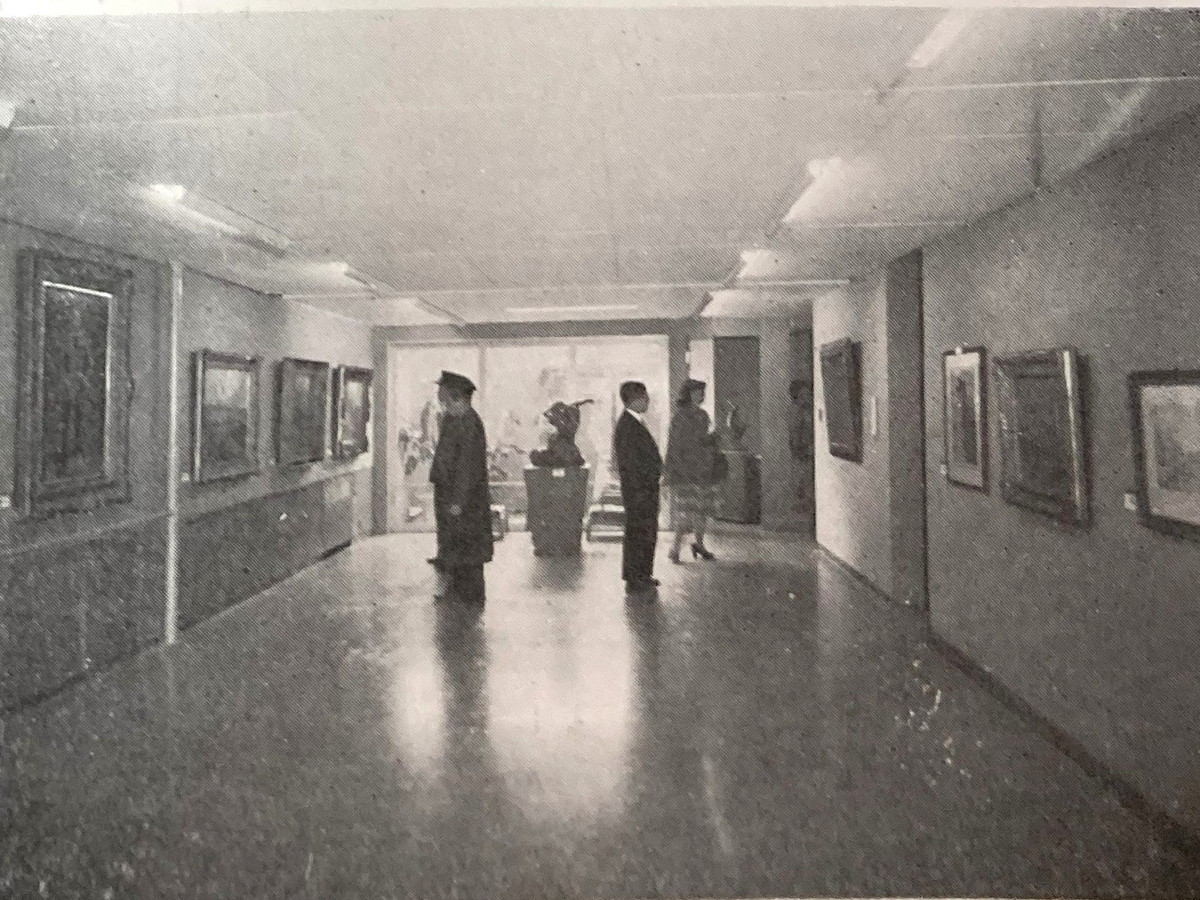

新歌舞伎座の開場にあたり、松尾國三は劇場を単なる興行施設ではなく、芸術文化を内包する空間として位置づけ、館内に画廊を設ける構想を立てた。その実現を託されたのが、画商・美津島徳蔵(フジカワ画廊社長)である。

正式な依頼は杮落しをわずか一か月半後に控えた1958年9月中旬で、徳蔵は「後世に残る画廊を」という信念のもと、短期間で企画を進めた。丸善石油、松下電器、森下仁丹などの企業から協賛を得て、日展・院展の一流作家に代表作を依頼。前田青邨「富士」、山口蓬春「まり藻と花」、川端龍子「魚彩」、堂本印象「百合」、東山魁夷「水辺に咲く」など、戦後日本画壇を代表する名作が一堂に会した。さらに鏑木清方、小倉遊亀、上村松篁、堅山南風、加山又造らが加わり、各階の壁面に配置された作品群は、村野藤吾の建築空間と響き合う壮麗な調和を生み出した。

徳蔵は寄贈者・作家・設計者の三者間で調整に奔走し、「銀行協会の指令で出品中止」「希望作の行方不明」など数々の困難を克服したことを記している。多聞堂による額装で仕上げられた作品群は、三・四階や地下食堂にも展示され、劇場全体を包む文化的連続性を形成した。こうして「新歌舞伎座画廊」は、戦後大阪における芸術と興行の融合を象徴する文化的試みとして実現したのである。

美津島徳蔵氏は、御堂筋の内外において一級の文化的スポットの創造に貢献した。

新歌舞伎座ギャラリー 絵画リスト

前田靑邨 「富士」 一階ホワイエ

山口蓬春 「まり藻と花」 一階ホワイエ

川端龍子 「魚彩」 一階ホワイエ

堂本印象 「百合」 一階ホワイエ

小倉遊亀 「夏の客」 一階ホワイエ

青木大乘 「静物」 一階食堂

鍋井克之 「梅林の山」 一階食堂

中村貞以 「髪」 一階食堂

東山魁夷 「水邊に咲く」 劇場一階

小野竹喬 「夕空」 劇場一階

上村松篁 「桃実」 劇場一階

堅山南風 「画室にて」 劇場一階

伊東深水 「宋磁」 階段吹抜

西山翠嶂 「春の室」 階段吹抜

菅 楯彦 「襖絵~鼗鼓楽」 階段吹抜

鏑木清方 「春の曲」 劇場一階

太田聴雨 「容の美人」 劇場一階

麻田辨次 「藤」 劇場一階

三輪晁勢 「女」 劇場一階

加山又造 「紅鶴」 劇場二階

黒田重太郎 「カナリヤ籠のある靜物」 劇場二階

米良道博 「少將淡幹の母」 劇場二階

前田藤四郎 「立春」 劇場二階

池島勘治郎 「道頓堀夜景」 劇場二階

松井 正 「大原女」 劇場二階

伊藤慶之助 「白壺と果物」 劇場二階

小出三郎 「婦人像(紅いサッシュ)」 劇場三階

中畑勳人 「競馬」 劇場三階

田川勤次 「中之島風景」 劇場三階

田川寛一 「風景」 劇場三階食堂

藤井二郎 「カニとザクロ」 地下食堂

小出卓二 「風景」 地下食堂

古家 新 「秋の果物」 地下食堂

美津島美津島徳蔵氏(本名:水嶋美津島徳蔵氏)略歴

1936~45(昭和11~20)年の10年間、作家のギャラリー美交社〈大阪・代表者美津島一(実兄)〉のもとで藤川と名乗り、実質的な経営に当たる。

1947(昭和22)年にフジカワ画廊設立、1949(昭和24)年日本洋画商協同組合を同志と共に設立。

1953(昭和28)年大阪市東区(現中央区)瓦町に画廊ビル建設(設計・監督 村野藤吾氏)、同年なんば駅前に「平和記念の像」を寄贈。

1970(昭和45)年日本洋画商協同組合理事長。

1976(昭和51)年藍綬褒章受章。

1984(昭和59)年山本清男氏所蔵(佐伯祐三の名作数十点を含む)山発コレクションを大阪市へ寄贈を仲介、大島靖大阪市長が近代美術館設立を決定。

1989(平成元年)年フランスより芸術文化勲章の最高位コマンドール授与、勲三等瑞宝章授章。大阪市へ近代美術館設立準備作品購入資金として1億円寄付。京都日仏会館建設資金寄付。

1992(平成4年)年御堂筋美化運動を讃え、『近代彫刻代表作展』開催(大阪店)。

1995(平成7)年阪神淡路大震災による近代美術館復旧義援金、阪神淡路大震災特別義援金を寄付。

1997(平成9)年死去。

(フジカワ画廊ホームページより山本が編集)

株式会社フジカワ画廊 www.fujikawa-galleries.com

大阪店 大阪市中央区瓦町1丁目7番3号 フジカワビル3F

東京店 東京都中央区銀座8丁目5番4号 銀座マジソンビル3F

出典

1.『画商美術史資料集成 第5巻』近代画廊と流通(2020年)

2.『百貨店と美術の近代史』(中野明 編、思文閣出版、2012年)

3.『高島屋百年史』下巻(1989年、高島屋)

4.『近代大阪画壇の研究』(大阪市立美術館 編、1999年)

5.『大阪朝日新聞』(広告記事、1935~1940年頃)

6.『近代彫刻巨匠代表作展』(1992年、フジカワ画廊)

7.『フジカワ画廊社史』(2024年)

8.『ミズノの歩み』(2022年)

9.『村野藤吾と関西建築文化』(大阪建築学会編、1994年)

10.『回想』(美津島徳蔵記録)、およびウィルデンスタイン書簡集

11.『大阪市戦災復興誌』(大阪市史編纂所、1965年)

12.『サザビーズ過去カタログ』(ブールデル小品出所記録)

13.『美術品輸出許可台帳』(1947–1953年、 国立公文書館)

14.『大阪市立近代美術館基本構想報告書』(1989年)

16.大阪市制100周年事業としての近代美術館構想発表(1983年)

17.大阪中之島美術館公式サイト

18.『日本建築美術工芸協会・会報74号』(2016年7月)

19.『日本人名大辞典』(講談社)

20.報道記事(朝日新聞・神戸新聞・ASCII ほか)

21.「出口陽一氏手記」(1991年4月28日付)

22.「森下多美子氏手紙」(1988年頃)

23.『美術手帖』1986年5月号

24.「板野清夫手記」(1986年5月29日付)

25.「洋画商の歴史とその生涯」(茅野市公民館夏季大学・美津島徳蔵氏講演録、1991年8月12日)

26.「新歌舞伎座ギャラリー画集」(フジカワ画廊、1959年3月20日発行)

※写真提供:ミズノ株式会社

本原稿執筆に当たり、株式会社フジカワ画廊の天方光彦氏、弥代郁夫氏、大阪中之島美術館館長の菅谷富夫氏にご協力をいただいた。(2025年11月3日加筆第4校)

大阪公立大学客員研究員 山本英夫

ブックマーク