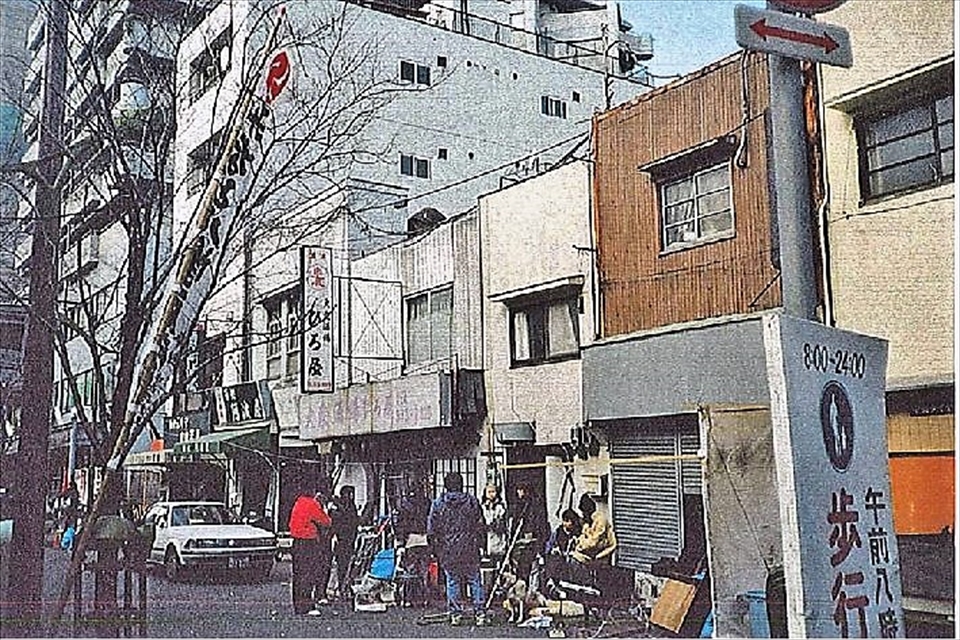

その夜、まちづくりのコンサルタントとして担当していた新開地の方とようやく電話が通じました。「街は壊滅や、水がないです。」ということを聞いて、次の日スーパーカブを借りてブルーシートと水を積めるだけ積み、初めて携帯電話を買い(巨大なツーカーフォン)、神戸に向かいました。大阪から兵庫区までの道中はすべて見たことのないことばかり。電柱が軒並み倒れているのでカブは電柱の根元を回り込むか、避けて道なりにジクザクに進むしかない状況。その途中では瓦解した木造家屋、1階がなくなっている賃貸マンション、高速道路の倒壊、市民が集まって瓦礫を取り除く光景などが延々と続きました。

阪神淡路大震災の経験は、自治体やコミュニティの防災計画に反映されていきました。私は、どちらかといえば、コンサルタントよりも地域住民として防災にかかわっていきました。大阪市内では地域活動協議会を設置して、様々なコミュニティ活動に取り組むのですが、そこで防災責任者となりました。当時大阪市では地域での防災訓練が始まったときでした。

私が行ったことは、訓練においては一切の儀式は排除すること、行政の防災計画を愚直に実践することでした。地域のご歴々にはあまり受けがよくなかったかも知れません。ご挨拶は訓練のついでとする、消防署のミニ出初式のようなことはしない、段取は決めないなどです。当然、地域の役員さんは右往左往して文句も出ますが、震災時に段取りが決まっていることなどありえません。逆に、どこに防火ポンプや救助資機材があり、どうやって使うのかもその場で試行錯誤するような避難所開設訓練です。一通り自分で探すから情報が身につくのです。

地活協の会合にコーディネーターと称してまちづくりコンサルが参加されたりすることがありますが、現場で実務を積んでいない場合は説得力あるアドバイスも知恵もいただけません。防災活動に関しては、ぜひ経験者の話を聞き、自身の地域の活動に参加されることをおすすめします。

六甲・淡路島断層帯が阪神淡路大震災を引き起こす前の予知は、今後30年以内の地震発生確率0.02〜8%でした。それでも地震は起こりました。これからは南海トラフや上町台地といった自身が本命視されています。まちづくり系のコンサルタントは震災復興において大事な職能です。復興だけなく、その前の減災においても重要な役割を果たせるのです。